« Nous avons un rapport pathologique à la productivité »

17 juin 2022

8min

Senior Editor - SOCIETY @ Welcome to the Jungle

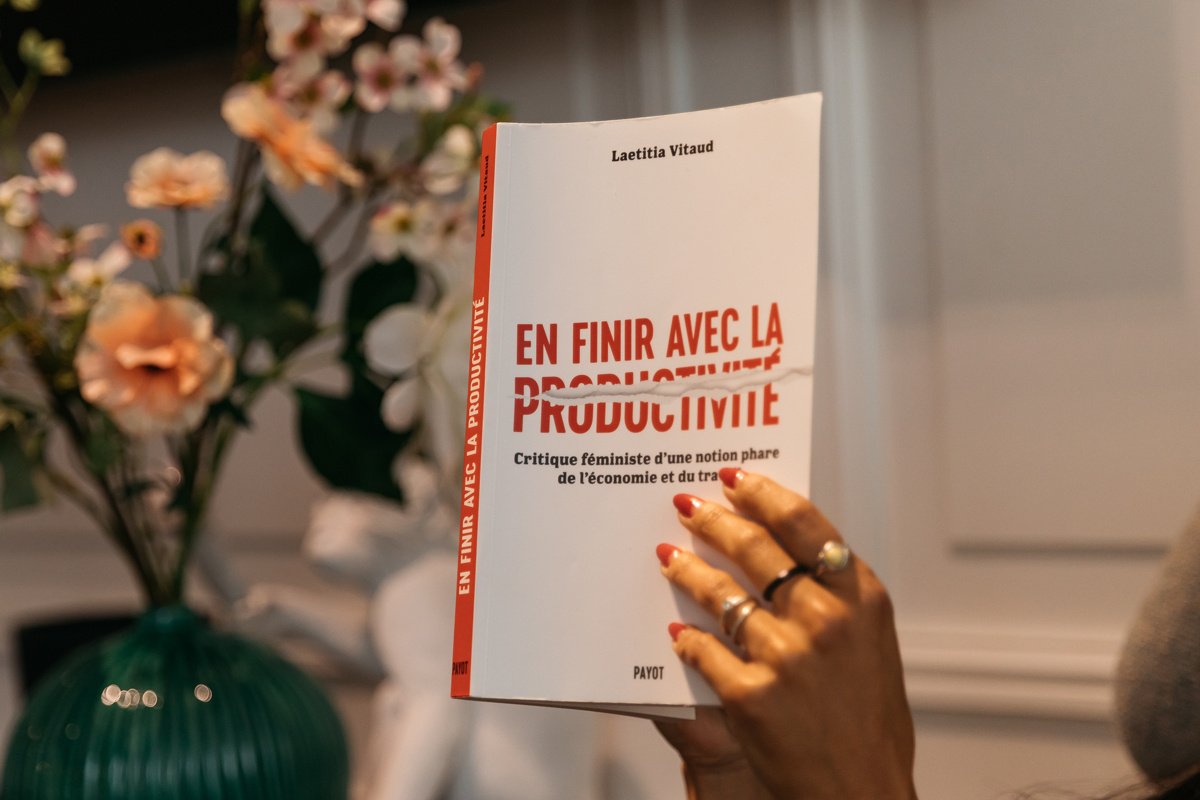

Et s’il était temps d’en finir avec la productivité ? Si celle-ci était misogyne et destructrice pour la planète, en plus d’être devenue une injonction personnelle dangereuse pour nos santés mentale et physique ? C’est ce que dénonce dans son ouvrage, “En finir avec la productivité” (Ed. Payot) l’autrice, conférencière et experte du LAB de Welcome, Laetitia Vitaud. L’occasion, aussi, de donner des pistes de réflexions pour l’après… Entretien écoféministe.

Tous les jours au travail ou presque, nous entendons le terme de « productivité ». Pourtant, il regroupe beaucoup de choses, dans des secteurs très variés, et peut paraître flou… Est-ce que tu peux nous en donner une définition ?

La productivité est un indicateur phare du monde du travail, en cela qu’il est scruté par les économistes et qu’il guide des politiques publiques, en tant qu’indicateur de la bonne santé ou non d’une économie. La productivité correspond à un ratio, une fraction. Par exemple : le nombre de voitures qui sortent d’une usine à la fin de journée, sur le nombre de travailleurs présents. Cela donne un chiffre clair, d’où l’illusion d’une information indiscutable. Mais en réalité, il est difficile d’isoler un seul facteur de production, c’est très artificiel et ça ignore l’essentiel. C’est un peu la critique qui est faite de longue date sur le PIB également : ce sont des indicateurs trompeurs. Et c’est la critique que je veux faire.

Ta critique se veut surtout et avant tout féministe. En remontant à l’origine même de la productivité - tu cites notamment Adam Smith comme premier penseur au 18ème siècle - tu expliques que celle-ci est naturellement masculine, inégalitaire pour les femmes, qu’elle “entretient une division sexuée du travail”. Qu’est-ce que cela signifie ?

Si on revient à Smith, son époque est celle de la création de manufactures de textile, qui sort le travail de la sphère domestique. Si on schématise un peu, avant cela, la production se faisait dans la sphère domestique. Que ce soient les paysans ou les artisans, toutes les tâches du travail étaient relativement partagées au sein du foyer, et même s’il y avait une division genrée des tâches il existait une vraie unité familiale autour de cette production. Avec l’économie industrielle, s’effectue une séparation entre la production du travail et la reproduction de la force de travail. La production est confiée à l’homme, en dehors du foyer, tandis que la reproduction de la force de travail (c’est à dire s’occuper des enfants, du dîner et de la gamelle du travailleur, prendre soin de sa maison pendant qu’il travaille etc.) incombe désormais à la femme. Enfermée à la maison, on considère que c’est au salaire du mari de couvrir l’ensemble des besoins de la famille, tandis que ses tâches à elle (indispensables pourtant à la production !) ne sont pas rémunérées. C’est à partir de ce moment-là que les femme n’ont pas intégrées la sphère de l’économie marchande, et ont été invisibilisées.

Cette division sexuée du travail explique encore aujourd’hui notre monde professionnel. Au 20ème siècle, ces tâches dites de “reproduction” ont pour beaucoup intégré la sphère marchande : la préparation des déjeuners le midi dans les cantines, le soin des personnes âgées à la maison, l’éducation des enfants… Ces métiers sont encore essentiellement féminins, et nettement dévalorisés.

Plus largement, on aurait pu croire que l’égalité des sexes allait s’améliorer avec l’arrivée massive des femmes sur le marché du travail au 20ème siècle, pourtant ces inégalités perdurent et tu expliques même qu’elles se sont intensifiées à nouveau récemment, à l’aune des confinements… Je crois même que c’est ton expérience personnelle de femme à ce moment-là qui a déclenché l’écriture de ce livre ? Tu peux nous en dire plus ?

Oui, le déclencheur a vraiment été le confinement que j’ai vécu en Allemagne, où les écoles sont restées fermées quasiment une année entière. J’ai découvert à quel point, en Allemagne plus qu’en France, la vie de travail était très compliquée parce que la société dans laquelle tu vis repose énormément sur la force de travail gratuite des femmes. Plus des deux tiers des mères allemandes (et plus de 40% de l’ensemble des femmes) travaillent à temps partiel, ce qui est beaucoup plus qu’en France (moins d’un tiers). Or avec le travail à domicile, plus le travail scolaire à assurer à la maison, cela amplifiait considérablement le déséquilibre de la charge mentale par rapport aux enfants. En tant que femme, tu te rends comptes que tu ne peux quasiment pas travailler, encore plus si tu as des enfants en bas âge. Majoritairement ce sont donc les femmes qui se sont soit mises en chômage partiel, soit ont dû assumer les doubles journées. Et moi à ce moment-là je me suis demandée : mais comment font les autres ?

Dans Le genre du capital, que tu cites dans ton essai, les sociologues Céline Bessière et Sibylle Gollac expliquent que les femmes françaises travaillent en moyenne 54 heures par semaine si l’on compte le travail rémunéré et non-rémunéré, contre 51 heures pour les hommes…

Oui. Sur la répartition du travail domestique, les études montrent que dans le monde occidental, les ⅔ des tâches domestiques et des tâches parentales sont effectuées par les femmes. Et finalement, quand on agrège l’ensemble du travail payé, et l’ensemble du travail non payé, on obtient ce même rapport : deux tiers du travail payé est encore assumé par les hommes, deux tiers du travail gratuit assuré par les femmes. Les femmes sont employées davantage à temps partiel, davantage pour des métiers peu rémunérateurs etc. Les écarts sont en fait énormes si on considère la masse de travail global. Et c’est d’ailleurs très visible à l’âge de la retraite parce que les pensions de retraite montrent considérablement ces écarts.

On dit souvent que les petites filles, puis les femmes, sont meilleures à l’école, plus appliquées, font de grandes études et de très bonnes dirigeantes quand elles y parviennent… Pourquoi alors ne sont-elles donc pas devenues les grandes gagnantes de la productivité ?

Et oui, c’est dingue hein ! (Rires) Finalement, les femmes sont plus productives : elles ont un meilleur rendement avec des ressources plus faibles. Par exemple, les entrepreneuses lèvent moins de fonds que les hommes - souvent à cause du sexisme des investisseurs·euses - et arrivent quand même à avoir de bons résultats… On fait mine de s’intéresser aux indicateurs économiques, mais si c’était vraiment le cas, on laisserait davantage la place aux femmes dans le monde du travail ! Sauf qu’en réalité, ce ne sont pas réellement les indicateurs économiques qui font la loi, ce sont ce que Martine Delvaux appelle les “boys club”, ces regroupements d’hommes qui cherchent à maintenir le rapport de force existant. Ainsi, beaucoup de féministes mettent en avant les innombrables business cases qui prouvent la valeur de la mixité et de l’inclusion dans la réussite d’une entreprise, mais elles ne sont pas écoutées ou crues…

Outre la critique féministe, ton ouvrage porte celle de l’écologie : tu écris que cette mesure économique qu’est la productivité “ignore la destruction des ressources de la planète”. Pourquoi parler de féminisme et d’écologie dans le même ouvrage ?

C’est une critique qui existe depuis longtemps. Le fait que lorsque l’on observe le PIB d’un pays par exemple, celui-ci ignore les externalités, c’est-à-dire les conséquences non-intentionnelles sur son environnement. Une externalité peut être positive - quand tu ouvres un cinéma et que cela amène des clients à la boulangerie d’à côté par exemple - ou négative - si tu ouvres une usine et qu’elle pollue la rivière d’à côté. Le problème c’est qu’on ne comptabilise pas ces externalités négatives dans l’activité de l’usine, il n’y a pas d’intégration de ce coût-là pour la communauté, pour l’environnement… La seule réflexion sur les externalités négatives sur l’environnement a pour le moment été de créer un “droit à polluer”, avec un système de points. Sauf que fonctionner par point minore le vrai coût des choses, et que ça permet aux puissants d’acheter des droits à polluer. Donc ça ne règle pas le problème.

En fait, ma critique de la productivité sur les questions environnementales rejoint complètement la question féministe. Ce qu’il faudrait, c’est intégrer dans la manière de mesurer la productivité l’influence des choses les unes sur les autres. C’est le sens même de l’écologie : c’est la relation des individus avec leur environnement et la relation des individus entre eux dans cet environnement. Donc c’est la relation entre les hommes et les femmes, le foyer et l’entreprise, les liens avec le tissu urbain, le lien social et tout ce qui se passe dans l’écosystème dans lequel on est inséré en tant qu’espèce. Et si on intégrait le vrai coût des choses, et l’importance des liens, nous n’aurions pas des activités ultra polluantes qui sont considérées comme ultra productives. Donc, mon idéal serait d’avoir un ratio qui sert à la fois la cause féministe et environnementale : ce serait le nombre d’heures payées réputées très productives, sur le nombre d’heures invisibles (la partie immergée de l’iceberg !) qui servent réellement à soutenir ces heures dites productives. Toutes ces heures gratuites : le soin, le bénévolat de la communauté pour réparer les dégâts sociaux et environnementaux…

« Être sous l’eau et avoir une boîte mail qui déborde est peut-être l’équivalent du statut de la belle bagnole de fonction dans les années 70-80 ! Chaque époque a son symbole de pouvoir » - Laetitia Vitaud, autrice et conférencière sur le futur du travail

Si on remonte à la genèse même de la productivité : celle-ci n’aurait-elle pas pu être une bonne chose ? En produisant plus avec moins, on aurait dû gagner en temps de loisir, en temps pour s’occuper des autres, et de la planète justement…

Oui, la productivité en soi est une bonne chose, c’est même “écologique” de produire en moins de temps, avec moins de ressources, en gaspillant moins ! On pensait que le temps de travail se réduirait, et c’est ce qu’on a vu d’ailleurs entre la fin du 19ème siècle et les années 1990 : les gens ont pu avoir des loisirs, partir en vacances… Sauf que cela s’est arrêté. On a gagné en productivité mais les travailleurs les plus productifs ont continué à travailler toujours plus, particulièrement dans certains postes prestigieux, certains domaines comme la finance, la tech etc. Et en parallèle, ceux réputés moins productifs (les personnes plus en difficulté, les femmes etc.) se sont vus obtenir des paies très faibles, des temps partiels… En somme, le travail n’est donc pas bien partagé.

Dans un monde dicté par la productivité, que viennent faire là les bullshit jobs ? Pourquoi existent-ils ?

Je crois que c’est la preuve que mesurer la productivité dans des secteurs comme le service reste très difficile. On est dans l’ordre des relations, du paraître, du partage de l’information… Et comme un certain nombre d’emplois liés à tout cela n’a pas de relation directe avec la valeur économique, certains sont vécus comme n’ayant aucun sens, étant complètement bullshit : ils créent peut-être de la valeur économique à un moment, mais ne produisent aucun sens au quotidien pour celles et ceux qui l’exercent.

Pour finir ton livre, tu tentes d’offrir une ouverture pour dépasser la productivité. Quelle serait-elle ?

Il faudrait intégrer d’autres indicateurs, ceux qui font partie par exemple du développement humain : la question sur la répartition de l’espérance de vie, la mortalité infantile, les indicateurs de santé en fait en général, humaine et de la planète. Une fois qu’ils sont intégrés, et qu’ils dictent une politique publique, des décisions corporate ou les comportements individuels, alors ceux-ci sont beaucoup plus cohérents, beaucoup plus holistiques.

Au-delà de l’économie, la productivité est devenue un enjeu de développement personnel, qui va parfois jusqu’au culte de la “busy life” comme tu l’appelles. Peut-on réussir une carrière sans tomber dans cet écueil ?

Le fait d’être très occupé est devenu un symbole de pouvoir. Si tu fais partie des heureux élus qui travaillent 80 heures par semaine, cela veut dire que tu fais partie de la classe dominante. Être sous l’eau et avoir une boîte mail qui déborde est peut-être l’équivalent du statut de la belle bagnole de fonction dans les années 70-80 ! Chaque époque a son symbole de pouvoir. 150 ans en arrière, le plus grand symbole de prestige était justement de ne pas avoir besoin de travailler ! Mais aujourd’hui, ce nouveau prestige cache le fait qu’il y a très peu de méritocratie et très peu de mobilité sociale ascendante. Ces emplois de prestige, les greedy jobs comme on les appelle, sont globalement des emplois d’héritiers, mais comme ces hommes et ces femmes sacrifient leurs vies personnelles à leurs études et carrières, ils se disent qu’ils ont mérité leur succès. Plus tu sacrifies ta vie à ton travail, plus tu te dis que tu ne dois rien à personne, et cela fait de toi quelqu’un d’encore plus insensible à la réalité sociale du monde.

Toi-même tu avoues avoir longtemps été addict à la productivité et tu as encore des petites rechutes apparemment… (Rires) Comment on s’en sort ?

Je pense que la première chose est de penser un renversement : on a accepté l’idée qu’il faut être bien pour être performant. Alors que… le but c’est juste d’être « bien », non ? Je critique beaucoup ce culte de la performance appliquée à toutes les dimensions de la vie et notamment de la vie privée. Ça s’applique désormais au sport, au sommeil, à nos occupations, notre vie sociale, en permanence… Nous avons un vrai rapport pathologique à la productivité. Et aujourd’hui, nous sommes nombreux à vouloir sortir de ça, à comprendre qu’il faut se dégager des espaces improductifs, sinon on devient complètement fou…

Article édité par Matthieu Amaré

Photos par Thomas Decamps pour WTTJ

Inspirez-vous davantage sur : Suivre les évolutions du monde du travail

Covid-19 : porter un masque au bureau est devenu source de discrimination

Porter un masque n’est plus une habitude désormais. En entreprise, il est même devenu un motif de gêne sociale, d’exclusion, voire de licenciement.

22 oct. 2024

« Si vous voulez le meilleur pour votre fille, poussez-la vers les Sciences »

« Tu seras scientifique ma fille ! » : un manuel pratique et politique à mettre dans toutes les mains de parents de petite fille.

21 oct. 2024

Société du matching : pourquoi la vie pro ne doit pas ressembler à Tinder

Pour Philippe Steiner et Melchior Simioni, le matching moderne dans le monde du travail individualise et dissout les collectifs. Tribune.

04 juil. 2024

« Tout mener de front, c’est impossible » : quand le dilemme enfant/carrière persiste

Les femmes en France continuent de jongler entre maternité et carrière, confrontées à des choix difficiles et à des inégalités persistantes.

02 juil. 2024

« Les nouveaux couples veulent être égalitaires, mais le travail ne l’est pas »

Antoine de Gabrielli examine comment les couples peuvent atteindre l'égalité et promouvoir la solidarité dans un monde du travail genré.

24 juin 2024

La newsletter qui fait le taf

Envie de ne louper aucun de nos articles ? Une fois par semaine, des histoires, des jobs et des conseils dans votre boite mail.

Vous êtes à la recherche d’une nouvelle opportunité ?

Plus de 200 000 candidats ont trouvé un emploi sur Welcome to the Jungle.

Explorer les jobs