« Le fait de jouer [en entreprise] anesthésie le sens critique et moral »

17 mars 2023

6min

![« Le fait de jouer [en entreprise] anesthésie le sens critique et moral »](https://cdn-images.welcometothejungle.com/VIJpF_IEDTkuytsdbDlEJQcChDUjFRTrteebfYAJ8EY/rs:auto:980::/q:85/czM6Ly93dHRqLXByb2R1Y3Rpb24vdXBsb2Fkcy9hcnRpY2xlL2ltYWdlLzI3MjgvMTY3OTA2L3N0ZXBoYW5lLUxlLUxheS0yLmpwZw)

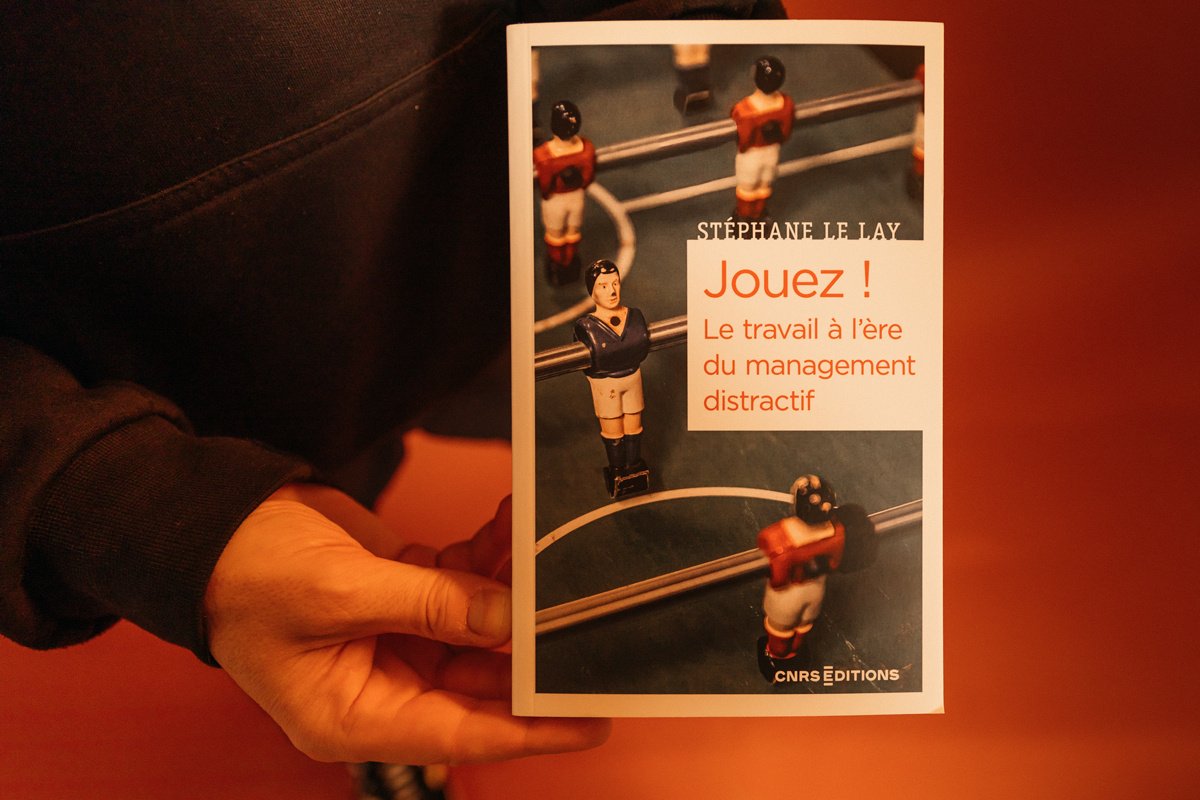

Non, la gamification en entreprise (manager par le jeu) n’a rien de bénéfique. Pire, le fait de “jouer” pendant le travail entraînerait une mauvaise concurrence entre les salariés et serait délétère pour la santé mentale. C’est la thèse qu’expose le sociologue Stéphane Le Lay dans son dernier ouvrage “Jouez ! Le travail à l’ère du management distractif”. On lui a fait passer notre propre quizz.

La “gamification” - soit le fait de faire jouer des salariés lorsqu’ils effectuent leur travail (simulation d’un rendez-vous RH, lot à gagner pour le premier qui signe un deal…) - est une notion dont on a beaucoup entendu parler ces dernières années. Pourquoi avoir choisi de vous y intéresser à votre tour ? Et pourquoi pensez-vous que c’est nocif pour les salariés en entreprise ?

Au départ, la question du jeu dans le travail ne m’intéressait pas particulièrement. De manière générale, c’est un sujet qui a très peu été traité dans la discipline de la sociologie, mis à part par Donald Roy dans les années 50 (sociologue et auteur de Un Sociologue à l’Usine, ndlr). C’est en 2008, lors d’une étude de terrain sur les éboueurs que j’ai observé pour la première fois des pratiques ludiques dans le travail - avec le lancer de sacs poubelles en longueur par exemple. Je les ai notées dans un carnet, sans y prêter une grande attention. Mais avec le développement massif de la gamification en entreprise dans les années 2010, je me suis rendu compte que ce n’était pas une pratique isolée. L’angle s’est alors imposé à moi. Pourquoi a-t-on eu besoin de passer par le ressort du jeu à ce moment précis ? Et j’ai fait deux constats : certes, il augmente (dans la plupart des cas) la productivité des travailleurs, mais s’accompagne rapidement d’une détérioration de leur santé mentale. On observe tout un tas de décompensations, notamment de décompensations psychiques, qui coïncident avec la mise en place de ces dispositifs ludiques.

Pourquoi d’ailleurs avoir choisi le titre “Jouez !” ? Cette exclamation sous forme d’ordre n’est-elle pas antinomique au jeu ?

C’est d’abord un clin d’œil à Roberte Hamayon, qui a écrit “Jouer” (une étude anthropologique du jeu, ndlr.), et je voulais aussi incarner une notion d’imposition - effectivement contre-intuitive - puisqu’il suffit d’avoir été enfant pour savoir que si l’on joue sans désir de le faire, le jeu n’a plus rien d’amusant. Pour permettre l’investissement subjectif dans le jeu, il faut mettre en place une “configuration ludique” : des règles partagées, un cadre adapté et des coéquipiers consentants à la recherche du plaisir de jouer grâce à un investissement ludique partagé.

Outre la “gamification”, vous évoquez également l’“ambiance ludique”. Celle-ci est-elle également à proscrire ?

L’“ambiance ludique” (ce qu’on appelle le fun at work chez les Anglo-Saxons), c’est la machine à café qui permet de se retrouver, le paperboard avec les brainstorming de toutes les couleurs ou encore les photos de la soirée teambuilding affichées au mur. Ce sont des éléments de ludification organisationnelle apparemment inoffensifs , qui peuvent favoriser la bonne humeur au travail.

Mais souvent ces éléments génèrent un sentiment d’infantilisation : je donne l’exemple dans le livre de managers anglais qui mettent des trottinettes et des poupées gigognes à disposition des travailleurs, et ça tourne rapidement au ridicule. Les salariés n’ont pas besoin des managers pour détendre l’atmosphère. S’ils ont envie de jouer, ils le feront d’eux-mêmes.

Puisque certains ont jugé bon de gamifier le travail, serait-ce parce que celui-ci est par définition douloureux (source d’ennui, de souffrance, de fatigue) ?

Non, le travail n’est pas douloureux par définition, même s’il peut l’être bien sûr. Pour illustrer autrement : une gifle reçue fait ressentir de la douleur (née de l’humiliation, de l’incompréhension…), mais on peut ressentir de la souffrance - un vécu affectif désagréable - sans douleur : par l’ennui par exemple. Des recherches, notamment en psychopathologie du travail (comme Christophe Dejours dans “Souffrance en France”) traitent depuis plus de 50 ans cette question de la souffrance au travail, et analysent les liens entre souffrance et plaisir. Au travail, la souffrance est au départ quelque chose de normal, puisque la souffrance naît de l’échec et qu’au travail, on échoue constamment avant de réussir à faire quelque chose, à apprendre, à se dépasser. On va alors, si les conditions individuelles et collectives le permettent, sublimer cette souffrance et prendre du plaisir. Mais si cette dynamique est bouleversée à n’importe quelle échelle : coopération dysfonctionnelle, reconnaissance sociale défaillante etc., elle peut alors engendrer des dommages psychiques, de la souffrance pathogène, voire de la douleur physique (troubles musculo-squelettiques, problèmes cardiaques, etc.). Encore faut-il comprendre d’où vient le problème et trouver comment le résoudre ?

A vous lire, on comprend que le management par le jeu profite à la culture néolibérale, et que les décideurs en sont ainsi des “transmetteurs directs”. Les managers sont-ils donc directement responsables du bien-être - ou non - au travail ?

Le jeu n’est pas né du néolibéralisme, il existe depuis toujours. Il en est en revanche un serviteur parfait. Tout le principe du jeu (game) se coule parfaitement dans les processus de concurrence de tous contre tous sur le marché. Pour répondre aux exigences néolibérales, les managers ont alors utilisé ces jeux, dans un premier temps pour briser les collectifs, puis - ironiquement - dans un deuxième temps, pour pallier un manque de cohésion d’équipe. Il y a donc un problème de pertinence. Mais attention, il ne faut pas tomber trop schématiquement dans le « tous les salariés sont gentils et tous les managers sont méchants ». Les managers sont aussi sujets à la souffrance ; eux aussi mettent en place des stratégies de défense, et souvent ils ne “pensent” plus à ce qu’ils font et se font. Dire cela, bien sûr, ne revient pas à les exonérer de leurs responsabilités, puisqu’ils contribuent activement à organiser le travail.

« Le fait de se récompenser d’une petite pâtisserie sucrée au vu de tous les collègues signale à la fois sa participation au dispositif et son niveau de performance » - Stéphane Le Lay, sociologue.

Autour de ces jeux, vous identifiez également le problème de la “gratification matérielle”. La récompense (prime pécuniaire, chocolat…) n’étant souvent attribuée qu’au gagnant. Cela participe-t-il à l’entretien d’une compétition voire d’une animosité entre les pairs ?

Ce qui motive la recherche de gratification, c’est la recherche de jugement d’utilité, c’est-à-dire une forme de reconnaissance sociale proférée par l’entreprise : « Les autres vont voir que j’ai gagné, que j’ai fait la meilleure vente, que je suis le plus rapide. » La “prime de résultat” existe depuis longtemps dans le monde du travail, mais les ressorts ludiques peuvent être un atout de taille à son service, puisque leur usage anesthésie le sens critique et moral. On a moins de scrupule à écraser son collègue si “c’est pour de faux” !

Le problème c’est que cette course à la gratification pose également la question de la servitude volontaire : l’engagement volontaire dans les pratiques compétitives, qui détruisent la collaboration et instaurent de l’animosité entre pairs. On peut considérer que c’est la faute du manager (qui organise le cadre), mais c’est pourtant bien l’individu qui passe à l’acte. Il met ses valeurs de côté pour entrer dans la compétition agressive, alors qu’il aurait pu choisir de ne pas y participer, comme certains travailleurs le font.

Dans plusieurs exemples du livre (des collaboratrices qui se font tirer dessus au paintball, des poupées gonflables disposées dans les toilettes des femmes pour leur faire peur…), les femmes semblent beaucoup moins participer aux pratiques de jeu subversif, voire en être les victimes ou dommages collatéraux. Est-ce que la performance agonistique (affrontement masculin, relatif au combat territorialiste, ndlr.) est par définition masculine ? Les hommes sont-ils plus sensibles au management par la compétition ?

Il y a, effectivement, des exemples dans lesquels la ludification organisationnelle peut virer à du jeu de type viril, où les hommes font éclater le cadre ludifié mis en place par les managers. Ces “performances” où l’expression de l’agressivité passe par des jeux rappellent ce que la clinique du travail a montré depuis longtemps. Si l’on prend l’exemple du milieu du BTP, constitué en grande majorité d’hommes, l’un des affect principal à surmonter est la peur. Christophe Dejours a montré que les ouvriers, pour se défendre de cette peur, mettent en place des pratiques qui permettent d’opérer un déni de la réalité. Ils vont alors ajouter du risque au risque, pour se donner l’impression symbolique de contrôler le danger : en grimpant sur des échafaudages sans casque par exemple, ou alors en pratiquant des jeux périlleux. Plus tard, Pascale Molinier a montré que les collectifs constitués de femmes ne se défendaient pas de la même manière face à la souffrance. Chez les collectifs féminins, il n’y a pas de déni de la souffrance. Elles “encerclent le réel”, ne cherchent pas la surenchère ou la démonstration compétitive. C’est peut-être pour cette raison qu’elles participent moins aux jeux compétitifs, tant que les collectifs fonctionnent.

De manière générale, le jeu permet-il de se détourner - voire de se débarrasser - des problématiques de santé mentale ?

La gamification met à disposition des travailleurs des outils et des pratiques qui peuvent être mobilisés dans le cadre de stratégies de défense fournies “clé en main” par la hiérarchie. Il y a donc une pleine conscience d’un mal-être chez les collaborateurs, et la réponse proposée est la diversion par le jeu. Non seulement ce n’est pas du tout profitable à la santé mentale des travailleurs, mais c’est même délétère.

Le jeu autonome, lui, est d’initiative individuelle et permet de ne pas travailler, de se protéger de la souffrance et de l’ennui, ou encore de se moquer gentiment par l’absurde d’un management dysfonctionnel. Dans ces cas, le jeu permet d’affronter la souffrance, mais la distraction ne dure jamais indéfiniment, et si les conditions de la sublimation ne sont pas réunies, la souffrance finit souvent par réapparaître.

Article édité par Clémence Lesacq - Photo Thomas Decamps pour WTTJ

![« Le fait de jouer [en entreprise] anesthésie le sens critique et moral »](https://cdn-images.welcometothejungle.com/VIJpF_IEDTkuytsdbDlEJQcChDUjFRTrteebfYAJ8EY/rs:auto:980::/q:85/czM6Ly93dHRqLXByb2R1Y3Rpb24vdXBsb2Fkcy9hcnRpY2xlL2ltYWdlLzI3MjgvMTY3OTA2L3N0ZXBoYW5lLUxlLUxheS0yLmpwZw)

Inspirez-vous davantage sur : Society pour les Decision Makers

Test de la semaine de 4 jours en Allemagne : « c’était dur, mais on l’a fait »

73% des entreprises allemandes qui viennent de tester la semaine de 4 jours décident de poursuivre. Un chiffre en baisse par rapport à d'autres tests.

18 oct. 2024

« La frustration salariale » : pourquoi les primes individuelles sont inefficaces

Frustration, incompréhension, jalousie... : il est temps de changer les primes individuelles pour les primes collectives !

04 sept. 2024

Semaine de 4 jours et pas « en » 4 jours : « La flexibilité, c’est la clé »

Chez WTTJ, la semaine de 4 jours assure flexibilité et équilibre. Le CEO Jérémy Clédat, explique ce choix et ses effets, entre bien-être et autonomie.

16 avr. 2024

« Le sédentarisme tue » : quelle(s) responsabilité(s) pour les entreprises ?

95 % des Français sont exposés à des problèmes de santé liés à la sédentarité. Mais est-ce vraiment aux entreprises de s'engager sur le sujet ?

11 avr. 2024

Covid long : une bombe à retardement pour les travailleurs et les entreprises

Le Covid long persiste, menaçant travailleurs et entreprises malgré la fin des protocoles. Des solutions sont nécessaires pour limiter les dommages.

22 mars 2024

Inside the jungle : la newsletter des RH

Études, événements, analyses d’experts, solutions… Tous les 15 jours dans votre boîte mail.