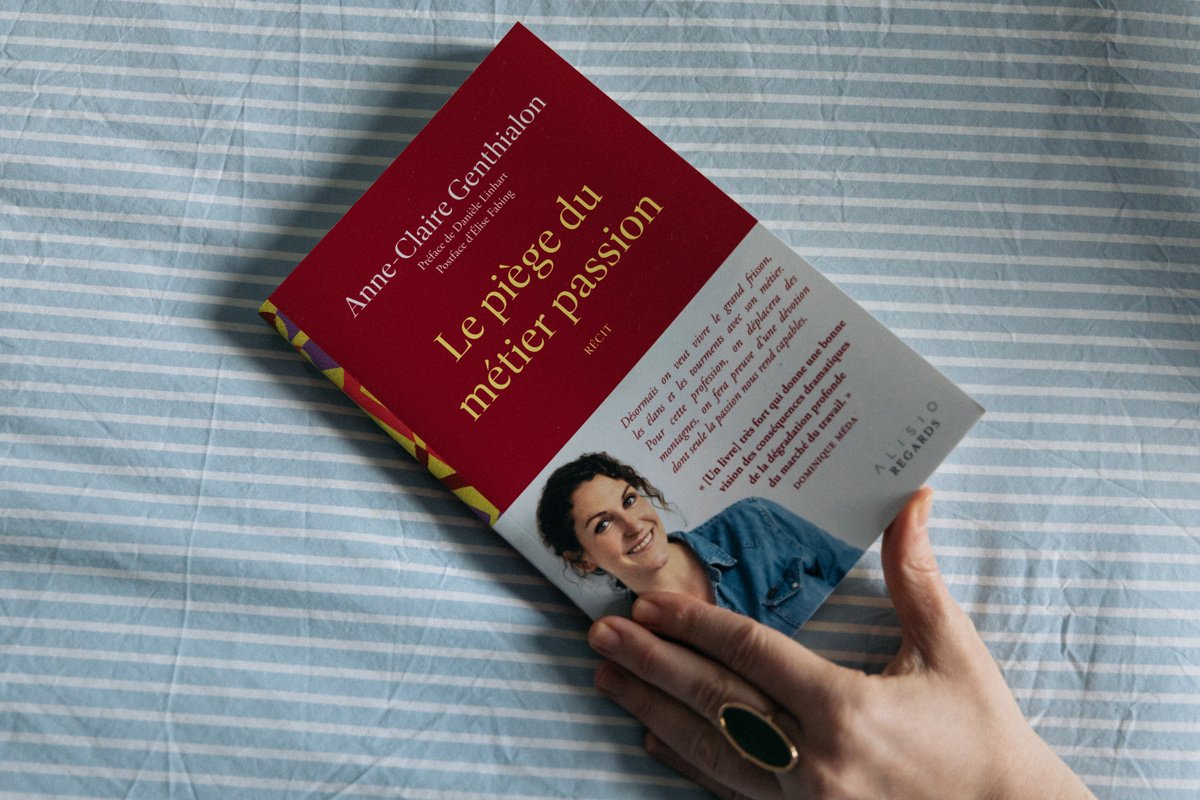

Le piège du métier passion : « Ce sont aussi des expériences destructrices »

12 déc. 2022

8min

Durant six années, Anne-Claire Genthialon a enchaîné les contrats précaires en tant que journaliste pigiste. La promesse ? Un CDI dans la rédaction de ses rêves pour exercer le métier qu’elle aime passionnément. Mais lorsque tout s’effondre, que reste-t-il ? À travers son témoignage et des recherches en sciences humaines, Anne-Claire déconstruit le mythe du “métier passion” et interroge la place du travail dans nos vies.

Votre livre s’intitule Le piège du métier passion. Mais lorsque l’on parle de “passion” pour un travail, cela devrait plutôt amener un imaginaire positif… Pourquoi alors l’associer à la notion de “piège” ?

Est-ce que justement, quand on parle de “passion”, nous pensons à quelque chose de positif ? Quand on mentionne la passion, on fait tout de suite référence à Roméo et Juliette ou Tristan et Iseult etc., qui sont pour la plupart des histoires dont la fin n’est pas des plus réjouissantes. Je pense que la passion porte en elle-même un caractère débordant, même s’il est vrai qu’elle peut être un moteur car grâce à la passion, nous pouvons être capables de grands gestes romantiques. Mais faut-il pour autant, et c’est ma question, l’inviter dans la sphère professionnelle ? Faut-il pour autant mobiliser cet affect-là dans nos métiers ? Car c’est peut-être à ce moment-là que le piège se referme sur nous.

Quand on parle de “piège”, on imagine qu’il y a plusieurs étapes avant que ce dernier ne se referme… Comment le piège du métier de journaliste pigiste s’est-il rabattu sur vous ? Quand et comment en avez-vous pris conscience ?

En fait, le piège du “métier passion” commence dès le départ. En école de journalisme, personne ne nous a jamais caché la dureté de cette profession ! Mais on est tellement convaincu que l’on aime ce métier, qu’au bout du compte, il n’y a pas d’autres solutions que d’y arriver. Ensuite, une fois qu’on sort d’école, on considère qu’on a tellement de chance d’exercer ce métier qui nous a tant fait rêver, qu’on finit par accepter des conditions très précaires.

Puis, plus tard, arrive la deuxième phase. Celle de la désillusion. Dans mon expérience, c’est passé par la longue attente d’un poste fixe au sein de la rédaction de mes rêves. Durant six années, cette entreprise pour laquelle je travaillais en tant que pigiste (journaliste rémunéré à l’article, ndlr) me répétait qu’il n’y avait pas de recrutement dû à la conjoncture. On ne me faisait pas miroiter de poste et c’est une des subtilités du “métier passion”. Les places sont tellement chères qu’on sait qu’on ne sera pas embauché ou alors au bout d’un long chemin de croix ! Donc on l’accepte. Jusqu’au jour où le poste que j’occupais de manière plus ou moins précaire en tant que pigiste, a fait l’objet de deux offres d’emploi en CDI. J’ai senti le piège se refermer sur moi lorsque la décision de partir ou non s’est imposée. Mais cette désillusion est si dure à encaisser, après tant d’efforts durant tant d’années que la question qui finit par se poser est : « Mais qu’est-ce que je peux faire d’autre ? Je ne sais faire que ça… »

Votre ouvrage s’ouvre sur votre consultation au centre Médico Psychologique, évoquant ainsi votre descente aux enfers, au moment où vous pensez souffrir d’un burn-out… Pourquoi ce choix ?

J’ai décidé d’ouvrir sur le mal-être parce que finalement, cela a été le révélateur. Je n’étais pas bien, je savais que ça avait un lien avec le travail et le burn-out était la seule pathologie que je connaissais. Me dire que je ressentais des émotions aussi fortes et violentes pour un travail m’a énormément perturbée. Quand on m’a annoncé que je n’étais pas en burn-out, j’ai commencé à m’auto-diagnostiquer et j’ai reconnu les symptômes d’un “chagrin d’amour” - ce qui n’était pas étonnant puisque j’exerçais un “métier passion”. Tout fléchait pour vivre ce chagrin d’amour car mon affect tout entier était mobilisé par le travail, jusque dans la sémantique.

Vous parlez beaucoup de l’emmêlement vie pro / vie perso dont vous avez souffert avec votre “métier passion”. Par quoi cet emmêlement se traduit-il ?

Lorsqu’on ne se définit que par son métier, au moment où tout s’effondre, cela se traduit par une grosse crise d’identité. Je ne savais plus qui j’étais et même mes goûts ou mes qualités étaient ébranlés : est-ce que, finalement, j’aimais vraiment lire et écrire ? Est-ce que je suis curieuse parce que je suis journaliste ou est-ce que je suis journaliste parce que je suis curieuse ? On se bâtit toute une personnalité autour de ces “métiers passion” car on se complaît dans les représentations glamoures qu’ils véhiculent. Par exemple : les journalistes seraient forcément des gens qui voyagent, sont curieux et un peu impertinents.

Les moments les plus flagrants de cet emmêlement sont le travail à la maison. Maintenant, tout le monde connait ça avec le télétravail mais quand on est pigiste en presse écrite, on est extérieur à l’entreprise et ça fait toute la différence. Il n’y a pas d’horaire, on fait énormément de comptabilité puisqu’on a de nombreux employeurs et au final, on devient obsédé par sa productivité car on est payé à la tâche. On est obligé d’être dans une économie de rendement dans laquelle il n’y a pas de temps mort. Donc même lorsque le café chauffait dans le micro-onde, je ne pouvais pas m’empêcher de regarder les secondes s’écouler en me disant : « Tiens, pendant ce temps, j’aurais pu lire quelque chose ou creuser une idée. » On développe alors un rapport vicié au temps et à l’espace. J’ai eu l’impression d’être un petit poucet qui semait des miettes de travail partout : sur mon canapé, sur mon lit… et j’ai essayé des tas de configurations car je n’ai pas de bureau. Au bout du compte, toutes mes pièces de vie me rappelaient plus ou moins le travail.

En ce qui concerne les relations personnelles, vous liez très souvent votre travail à votre vie intime, jusqu’à parler de « ménage à 3 »… Vous écrivez même : « Je l’ai invité à coloniser mon intimité ». Pourquoi ?

À force d’accorder une place démesurée au travail, il va forcément venir déborder sur la sphère amoureuse. Face aux miettes de travail que je semais chez moi, au début, mon copain s’en accommodait. Puis quand j’ai commencé à ne pas aller très bien, il me l’a fait remarquer et a suggéré une réorientation. Mais plutôt que d’écouter et d’accueillir ses remarques, la colère a pris le dessus. Je me disais : « Mais comment la personne avec qui je partage ma vie ne peut-elle pas comprendre l’importance de mon métier ?! » J’en devenais presque paranoïaque, me disant qu’il devait juste être jaloux… Sauf que, et je l’écris dans mon livre : il avait raison, mais trop tôt pour que je puisse l’entendre.

Vous écrivez à un moment : “De là à se demander si toute la population n’exerce pas un métier passion”. Que voulez-vous dire par là ?

Parce qu’au début, je pensais que les “métiers passion” étaient réservés à ceux qu’on appelait les “intellos précaires” : enseignants chercheurs, journalistes… Il y avait cette dimension créative d’un secteur qui fait rêver et où les places sont limitées mais avec la promesse de se réaliser personnellement. Mais désormais, j’ai l’impression que tous les secteurs sont gagnés par cette mobilisation de l’affect. C’est pour cela que je ponctue mon récit d’encadrés qui dépeignent une vision plus macroéconomique : pour montrer que mon histoire personnelle s’inscrit dans une tendance plus large du marché du travail. Pour certains, le “métier passion” va être une vocation, notamment dans tout ce qui est médical ou enseignement et dans la vocation, cette passion va se retrouver écrabouillée par les conditions de l’exercice, le salaire, le manque de reconnaissance… La sociologue Nathalie Leroux l’exprime parfaitement en disant que « pour contrer l’aspect aliénant du travail, le capitalisme a légitimé l’investissement passionnel au travail. » Et effectivement, on dirait que c’est le dernier recours aujourd’hui : on va puiser dans l’affect des personnes pour qu’elles s’impliquent.

Plus largement, à travers vos expériences de journaliste indépendante, votre ouvrage aborde grandement la question de la précarité de ceux que vous appelez les “externalisés” (les freelances, les indépendants…). Ces derniers sont toujours plus nombreux aujourd’hui mais, en termes de droits, rien ne semble vraiment avancer. Pensez-vous que nous vivons dans une société qui “sacralise” le CDI aux dépens des indépendants ?

Aujourd’hui, on nous vante énormément la flexibilité ou le fait d’être slasheur (un individu cumulant plusieurs emplois, par choix ou nécessité, ndlr). On dirait qu’il faut être slasheur parce qu’un seul travail n’est plus suffisant. Mais faire respecter ses droits, notamment quand on est une pigiste isolée comme je l’ai été, est beaucoup plus difficile. Et puis, le CDI reste quand même la norme sur laquelle tout repose. Essayez de louer un appartement ou de faire un emprunt sans CDI ! Tout est construit sur la promesse d’une carrière stable donc il y a un gros hiatus entre ce que la société veut et ce que le marché du travail a à offrir. C’est déconnecté.

Dans votre livre, vous explorez également la question de la reconversion professionnelle et vous dites qu’il y aurait aujourd’hui une “injonction à la reconversion”. Pourquoi ?

J’ai l’impression qu’aujourd’hui, dès que ça ne va plus professionnellement, il faudrait jeter tout son parcours aux oubliettes et penser à entamer une reconversion. Car comme en amour, on est persuadé qu’il faut trouver le métier qui représente le “match” parfait, telle une moitié qui nous complète. Or à l’heure actuelle, le marché du travail n’est pas en mesure de nous offrir ce match parfait ! Surtout que la réponse à la question de la reconversion est loin d’être évidente. Personnellement, je n’avais pas d’autre passion et je ne savais rien faire d’autre - je n’ai donc pas effectué une reconversion. L’intertitre de cette partie de mon ouvrage s’intitule “Les splendeurs des ajustements” et c’est ce que j’ai fait : je me suis ajustée. Je n’ai pas renversé la table pour me lancer dans la poterie par exemple, mais j’ai exploré un autre secteur qu’est la production.

Si c’était à refaire, prendriez-vous le même parcours ou changeriez-vous certaines choses ?

Il y a certaines choses dont je me serais bien passée ! C’est ce que j’écris dans le livre : dire que je garde tout de cette expérience parce qu’elle m’a forgée, ça fait “happy end” professionnel alors que la vérité est que j’en porte encore des stigmates. Aujourd’hui je suis en CDI, et pourtant je porte encore la culpabilité du temps mort en moi, et je continue à avoir peur de retomber dans la précarité… L’échec nous fait grandir, certes, mais il va aussi nous laisser du chagrin, de la douleur et des failles. En termes de confiance en soi, ce sont des expériences destructrices.

Selon vous, tous les “métiers passion” sont-ils voués à mal se terminer ?

Je pense que mobiliser à ce point l’affect avec un sentiment aussi puissant et potentiellement destructeur qu’est la passion dans la sphère professionnelle, alors que cette dernière est soumise aux aléas de l’économie, peut avoir de lourdes répercussions. C’est dangereux et notamment lorsqu’on n’est pas son propre boss. Quand on est à son compte, pour moi, ça change tout. Dans le cadre de mon métier de pigiste, j’étais bien “employée” mais avec plusieurs employeurs. J’ai des amis qui sont à leur compte, qui ont lancé leur propre business et qui sont passionnés parce que c’est leur entreprise, c’est leur bébé. Mais quand le travail rémunéré est la seule et unique source d’épanouissement et pièce maîtresse de notre identité, c’est quand même remettre une part importante de soi entre les mains d’une entreprise. Et ce n’est pas dans les statuts de cette dernière de nous épanouir : elle peut nous faire progresser et on peut en retirer des tas de choses, mais son bonheur, c’est compliqué.

Aujourd’hui vous êtes toujours journaliste, mais au sein d’une société de production. Peut-on aimer son travail sans être passionnée ?

J’aime mon travail, je suis impliquée et j’y vais très motivée. Mais c’est une relation saine car je n’ai pas passé des années à fantasmer dessus… et ce n’est pas un “métier passion” car je sais trop bien ce que ce dernier terme recouvre. Toute ma réflexion repose sur cette notion de “passion” contre laquelle mon ouvrage sert de mise en garde, face à la servitude volontaire dans laquelle on peut se mettre par désir ardent d’exercer ce métier à tout prix.

Finalement, pour être épanoui dans une profession et équilibré dans la vie, ne faudrait-il pas effacer toute passion du monde professionnel ?

Non, car il s’agit juste de remettre le travail à sa juste place. Ce phénomène d’emmêlement, qu’on appelle aussi “le blurring”, est véritablement la conséquence directe du “métier passion” poussé à son extrême et c’est contre ça que j’essaie de mettre en garde. Quand le travail est à la fois notre seule identité et notre seule source d’épanouissement, c’est attendre trop du travail, avec cette promesse de réalisation de soi. Alors que c’est un tout finalement : le travail et l’à côté.

Article édité par Clémence Lesacq ; photos : Thomas Decamps pour WTTJ

Inspirez-vous davantage sur : Mutations

Pauline Rochart : « Quitter la capitale, c’est troquer l’ambition pour l’ancrage »

Ils ont quitté Paris et les grandes villes pour retrouver leurs racines. Zoom sur ce retour aux sources avec Pauline Rochart.

20 févr. 2025

« Qu'est-ce que tu veux de plus ?! » : infos et absurdités sur la parité

« Avant 2022, il y avait plus d’hommes prénommés « Thomas » que de femmes dans les conseils d'administrations des grandes entreprises allemandes ! »

16 sept. 2024

David Le Breton : « En entreprise, nous sommes dorénavant seuls, ensemble »

« Il n’y pas pas d’éthique sans visage. » David Le Breton livre ses inquiétudes sur la qualité de nos relations au travail à l'ère du numérique.

23 juil. 2024

Société du matching : pourquoi la vie pro ne doit pas ressembler à Tinder

Pour Philippe Steiner et Melchior Simioni, le matching moderne dans le monde du travail individualise et dissout les collectifs. Tribune.

04 juil. 2024

« La valeur travail, qui nous pousse à produire toujours plus, c’est une arnaque ! »

Lydie Salvayre critique la valeur travail et prône la paresse dans son nouveau livre, questionnant notre rapport au travail et au bonheur.

17 juin 2024

La newsletter qui fait le taf

Envie de ne louper aucun de nos articles ? Une fois par semaine, des histoires, des jobs et des conseils dans votre boite mail.

Vous êtes à la recherche d’une nouvelle opportunité ?

Plus de 200 000 candidats ont trouvé un emploi sur Welcome to the Jungle.

Explorer les jobs