« Harcelé étant enfant, j'en subis encore les conséquences au travail aujourd'hui »

29 nov. 2023

8min

Journaliste @Welcome to the jungle

Moqués, humiliés, isolés, les enfants victimes de harcèlement scolaire expérimentent de grandes souffrances qui les marquent jusque dans leur chair. Devenus des adultes insérés dans le monde du travail, ils racontent les stigmates de ces violences psychologiques et leurs conséquences dans leur vie professionnelle actuelle.

« Dès que quelque chose cloche au travail, je me sens fautive et j’ai peur qu’on me montre du doigt » Caroline, 44 ans, journaliste culturelle (1)

« Qu’est ce qu’ils vont encore me faire aujourd’hui ? », pendant mes cinq années d’école primaire, je me posais chaque jour cette question. Ma faute ? Être ronde et réservée. Mes bourreaux ? L’ensemble des élèves de mon établissement. Pointée du doigt parce que trop grosse à leurs yeux, j’étais la petite bête noire qui restait seule à la récré. Si je n’ai pas connu de violences physiques, je subissais moqueries et humiliations quasi-quotidiennes de la part de mes « camarades ». Une stigmatisation renforcée par l’attitude de mes professeurs d’alors, qui, - très vieille école - séparaient les bons des mauvais élèves dont je faisais partie. Je me retrouvais donc avec les « cancres », parqués au fond de la classe, coupée de toute possibilité de participation.

Oui, car par-dessus le marché, j’étais mauvaise en classe. J’ai été diagnostiquée dyslexique et asperger à 27 ans, mais autant dire qu’au moment des faits, dans les années 90, c’était un non-sujet. Mes parents au profil de baby-boomers ne m’ont pas soutenue davantage car ils plaçaient l’institution de l’éducation nationale sur un piédestal. Face à ma phobie scolaire, ils m’objectaient : « Cesse ton caprice d’enfant gâté, tu vas à l’école c’est comme ça et pas autrement. » Et c’est ainsi que j’ai alimenté ce que j’appelle ma petite boule d’anxiété, jour après jour sur le chemin de l’école, jusqu’à ce que les choses se tassent naturellement au collège puis au lycée grâce à des classes moins cloisonnées et un enseignement un peu plus libre. Je me suis peu à peu émancipée jusqu’à même briller scolairement lors de mes années Fac.

Viennent alors les premiers jobs alimentaires. C’est à ce moment-là que j’ai réalisé que je n’avais pas toutes les clefs pour communiquer avec mes collègues. Je m’en méfiais beaucoup, j’avais des papillons dans la poitrine qui me criaient « attention, attention » en permanence sans pour autant réussir à interpréter les signaux que m’envoyait mon corps. J’ai alors commencé une thérapie. Accompagnée par un psychologue, j’ai analysé tous ces sentiments négatifs et j’ai pu faire le lien avec le harcèlement scolaire que j’avais vécu. Une introspection salvatrice qui a réussi à transformer ma colère en quelque chose de positif au travail.

Outre ma très grande résistance au stress, je suis combative en ma qualité de journaliste pour obtenir des informations ou des interviews par exemple, et surtout je suis une fine observatrice : j’identifie en un éclair les comportements et intentions nocives de mes collègues grâce à une perception affûtée de leur communication non verbale (les gestes, intentions, sous entendus, ndlr). Un peu comme un super pouvoir, ce radar me permet de déterminer avec qui m’investir professionnellement ou au contraire, avec qui rester sur mes gardes.

Le pendant négatif c’est que je porte toujours en moi une grande peur du rejet. Dès que quelque chose se passe mal au bureau - peu importe le dysfonctionnement dans un projet, un article, une édition -, même si je ne suis pas fautive et que je n’ai aucun lien avec le problème, j’ai toujours peur qu’on me pointe du doigt. Je deviens toute rouge, je suis mal à l’aise, je compense… Un comportement qui laisse imaginer à mes collègues que j’ai quelque chose à me reprocher, alors que pas du tout : j’ai juste peur qu’ils me mettent en faute, et que de nouveau une tornade de haine s’abatte sur moi. Ce sentiment me place toujours dans une grande culpabilité difficile à vivre. Il reste inenvisageable pour moi de leur confier la raison de mes réactions car ce passé me fait toujours honte. Peut-être y arriverais-je dans quelques années, si je me sens suffisamment en confiance avec un collègue pour partager ce passé douloureux.

« Incapable de repérer les comportements toxiques, je me suis laissé abuser au travail » Abdel, 33 ans, consultant en affaires publiques

Aussi loin que je m’en souvienne, j’ai toujours été inadapté à l’école. À la fois parce que j’étais en échec scolaire mais aussi parce que j’étais différent des enfants de mon âge. Calme et solitaire, je ne partageais pas les mêmes passions qui se résumaient dans la Zep (zones d’éducation prioritaire, ndlr) de la ville populaire où j’ai grandi, au foot et aux bagnoles. Déjà rejeté par la plupart de mes congénères, mon calvaire est monté d’un cran en classe de 4e. Pendant les vacances scolaires, j’avais confié à une fille de ma classe mon homosexualité. De retour en cours, l’information avait circulé dans tout le collège, et les insultes homophobes ont commencé à pleuvoir. En cours, mais aussi dans le quartier, car pour couronner le tout, certains de mes harceleurs habitaient la même barre d’immeuble que moi. Je me rappelle de la honte ressentie le jour où ils ont hurlé « sale PD » devant ma sœur, alors que nous passions devant le stade de foot. J’étais la tête de turc officielle, si bien qu’un jour un pion s’est permis, lui aussi, de m’insulter pendant une permanence. Face à cette violence psychologique, mes notes ont dégringolé, au grand désarroi de mes parents, à qui j’avais caché ce qui se passait et qui me conspuaient pour mes mauvais résultats.

Après un renvoi en lycée pro, j’ai repris un BEP vente en alternance à 18 ans. Monté à Paris, mon homosexualité n’a plus été un sujet. En revanche, je me situais tout en bas de l’échelle sociale, ce qui a perpétué un sentiment d’infériorité chez moi. Comme une continuité de ce que j’avais vécu : on me faisait comprendre que les gens avaient le droit de s’essuyer les pieds sur mon dos. J’ai bossé pendant sept ans dans le commerce de meuble : un travail harassant avec une grosse pression du chiffre. Autant d’années où j’ai laissé les autres me piétiner : des clients qui me pârlaient comme de la merde, des chefs qui me rabaissaient plus bas que terre… Une fois, un manager m’a littéralement hurlé dessus devant tout le monde pour un oubli anecdotique, et ma seule réaction fut de penser « c’est de ma faute ». Quand on a aucune confiance en soi, on est incapable de repérer les comportements abusifs. On pense qu’on mérite ce qui nous arrive et on en vient à accepter l’intolérable.

Pendant une période de chômage, j’ai réussi à entrer dans le staff de la campagne d’un candidat à la présidentielle de 2017. Spoiler alert : il n’a pas remporté l’élection, mais c’est là que j’ai tissé des liens avec des cadres de parti politique. Derrière, j’ai fait mon trou en décrochant des missions pour travailler au sein de collectivités et depuis je trace ma carrière dans les affaires publiques.

La violence de l’univers politique n’a pas arrangé mon cas. J’y ai développé une forte paranoïa car je n’étais pas câblé universitairement par rapport aux autres, je n’avais pas le capital culturel pour parler de Bourdieu ! Une anxiété généralisée qui s’est soldée par un burn-out. Suivi par un psy, j’ai pris conscience que je n’étais pas la seule personne à avoir subi ce genre de violences psychologiques qui font accepter les schémas de domination, que c’est même structurel.

Depuis je fais tout pour ne plus me faire rabaisser par mes boss et j’ai repris les études pour combattre mon sentiment d’illégitimité. Je regrette de m’être autant bouffé la vie juste pour me sentir accepté, d’avoir été autant obsédé par ce que les autres pensent de moi. Dès que j’entendais des collègues papoter dans le couloir ou en salle de repos, je débarquais dans la discussion pour être sûr qu’ils n’aient pas l’opportunité de parler de moi.

Mais je suis désormais prêt à prendre ma revanche. « Jeune, profondément sensible et peut-être humilié, tu es prêt pour l’ambition », écrivait Maurice Barrès. C’est désormais mon mantra : je veux montrer aux autres que je suis leur égal et que je suis aussi légitime qu’eux.

« J’érige des barrières de protection avec mes collègues pour ne pas redevenir une proie » Marie-Laure, 30 ans, chef de projet (1)

Mon calvaire s’est étalé sur trois ans. Troisième, seconde, première. Un harcèlement scolaire classique, essentiellement des insultes. Avec en supplément, les prémices d’un cyber harcèlement (car l’histoire se déroule pendant l’époque bénie des Skyblog), avec pas mal de photos de moi qui circulaient sur les blogs, cernées de commentaires sur mon physique. Même si ce n’est pas mon physique qui a déclenché la machine infernale. En fait, j’étais dans une école privée et - désolée pour le cliché - mais c’était une école de riches bourgeois. Et moi je n’avais pas les codes, ou plutôt je les refusais. Je m’en foutais royalement de m’habiller avec des vêtements de marque, je n’avais pas de portable, et pour l’ado que j’étais, aller au resto signifiait manger au mcdo quand mes camarades s’habillaient en Isabel Marant et dinaient dans des restaurants de bonne facture. Bref, je n’adhérais pas à ces mœurs de fortunés, non par manque d’argent, mais juste parce que ça ne m’intéressait pas. Mes parents m’avaient éduquée différemment.

Une différence qui n’a pas échappé à un premier petit groupe de harceleurs, filles et garçons mélangés, qui me traitait je cite, de : « Bolosse sans amis ». J’avais pourtant des amis, mais ça n’avait pas d’importance pour mes tortionnaires. Quoiqu’il en soit, leurs insultes et humiliations répétées m’ont fait vivre un véritable enfer. J’avais honte de moi, de tout, et je ne me sentais pas acceptée. Je pleurais tous les jours et j’avais mal au ventre avant d’aller à l’école. Mon calvaire a cessé le jour où j’ai explosé en pleurs en plein cours. C’est là qu’une prof a réagit et que mes harceleurs ont été confrontés.

J’ai ensuite été convoquée par la direction de mon établissement. Autant dire que c’était l’entretien le plus flippant de ma vie. On m’a demandé de balancer des noms. En vérité, les profs n’étaient pas totalement aveugles et se doutaient bien de l’identité de mes bourreaux mais ils avaient besoin d’obtenir une confirmation. Les avertissements sont tombés, certains élèves ont même été renvoyés de l’établissement, ce qui a calmé tout le monde.

Mais mon traumatisme s’est réveillé lors de mon premier stage en entreprise. Embauchée en même temps que trois autres stagiaires, j’ai de nouveau été mise à l’écart. Encore une fois, je ne me sentais pas en phase avec eux : ils parlaient sans cesse de leurs sorties en boîte de nuit alors que moi je n’y mettais pas les pieds et n’en voyais pas l’intérêt. Les moqueries sur mon mode de vie ont recommencé, d’autant qu’ils étaient de la même école et étaient très liés entre eux. De nouveau isolée du groupe, j’ai fait le dos rond jusqu’à la fin du stage mais c’était difficile à revivre.

Tout cela a beau s’être déroulé il y a treize ans, encore aujourd’hui, dès que je vois deux collègues discuter je pense d’instinct : « Ils sont en train de parler de moi. » Je me fais des films, je pense que les gens ne m’aiment pas, que mes équipiers passent leur temps à me critiquer. Le plus triste est que je pense que je ne pourrais jamais me défaire de ce sentiment.

Après il suffit qu’un collègue me dise « c’est top ce que t’as fait » ou simplement « bonjour » pour que je me calme. Je me raisonne en me disant qu’on ne va pas saluer quelqu’un qu’on aime pas. Le problème c’est que je suis dépendante de tous ces petits gestes, aussi banals soient-ils, pour me rassurer. Ma manager heureusement l’a bien compris. Et sans même connaître mon passé de harcelée, veille à me rassurer régulièrement, ce qui m’aide beaucoup.

Je n’ai jamais parlé de tout ça à aucun de mes collègues car je tiens à protéger ma vie privée. J’ai besoin d’ériger des barrières pour être sûre qu’on ne me fera plus de mal. Ils connaissent le nom de mon mari, mais ça ne va pas plus loin : je ne veux donner aucune arme qui puisse un jour se retourner contre moi.

De même, je ne veux pas de poste en haut management par peur d’être trop exposée. Je me suis empêchée de faire du théâtre et du stand-up pour la même raison, car je redoute d’être à nouveau la proie d’un groupe de personnes et de subir des remarques assassines.

Même si je me remets petit à petit de ces années de harcèlement scolaire, c’est long et certaines séquelles perdurent, probablement pour toute la vie. On apprend juste à vivre avec, avec des moments de doute très violents et d’autres où on oublie.

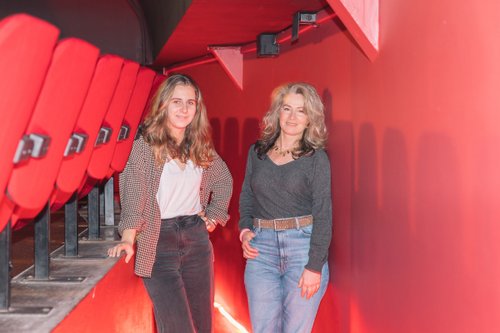

(1) Le prénom a été modifié pour garantir l’anonymat.Article édité par Gabrielle Predko, photo Thomas Decamps pour WTTJ*

Inspirez-vous davantage sur : Relations entre collègues

6 conseils pour (enfin) trouver votre collègue idéal

A peine installé.e à votre bureau que vous avez déjà des envies d’ailleurs ? Et si c’était parce que vous n’avez pas encore trouvé la bonne équipe ?

10 sept. 2025

20 ans d'écart mais meilleures amies au travail : elles racontent

Des histoires d'amitiés inattendues entre « fœtus » et « dinosaures » au travail...

16 janv. 2025

8 conseils pour être un·e bon·ne allié·e LGBT+ au travail

Les entreprises comme le gouvernement ont un rôle à jouer, mais nous avons aussi notre part de responsabilités à l’échelle individuelle.

14 janv. 2025

Erreur de destinataire : de la douleur de se faire insulter par erreur dans un Slack

« La petite pastille rouge s’afficha sur mon écran. Je cliquais, le message disait : "Il me casse les couilles Paul." »

09 janv. 2025

Vapoteuse en open space, notes vocales... 6 choses qu'on devrait arrêter en 2025

Et parce qu’on n’est pas (trop) hypocrites, on avoue qu’on pourrait bien en appliquer quelques-unes nous aussi !

09 janv. 2025

La newsletter qui fait le taf

Envie de ne louper aucun de nos articles ? Une fois par semaine, des histoires, des jobs et des conseils dans votre boite mail.

Vous êtes à la recherche d’une nouvelle opportunité ?

Plus de 200 000 candidats ont trouvé un emploi sur Welcome to the Jungle.

Explorer les jobs